「授業中、気づけば意識がぼんやり…そんな経験はありませんか?実は、学校での授業中に眠気を感じたことがある学生は【約7割】にものぼるという調査結果もあり、「どうしても眠気に勝てない」「集中力が続かない」と悩む人が多いのです。

特に、睡眠不足やスマートフォンの夜間利用、朝食抜きなど、日々の生活習慣が眠気を引き起こす大きな要因として指摘されています。さらに、眠気を放置すると、授業内容の理解度や成績にまで悪影響が及ぶというデータも報告されています。

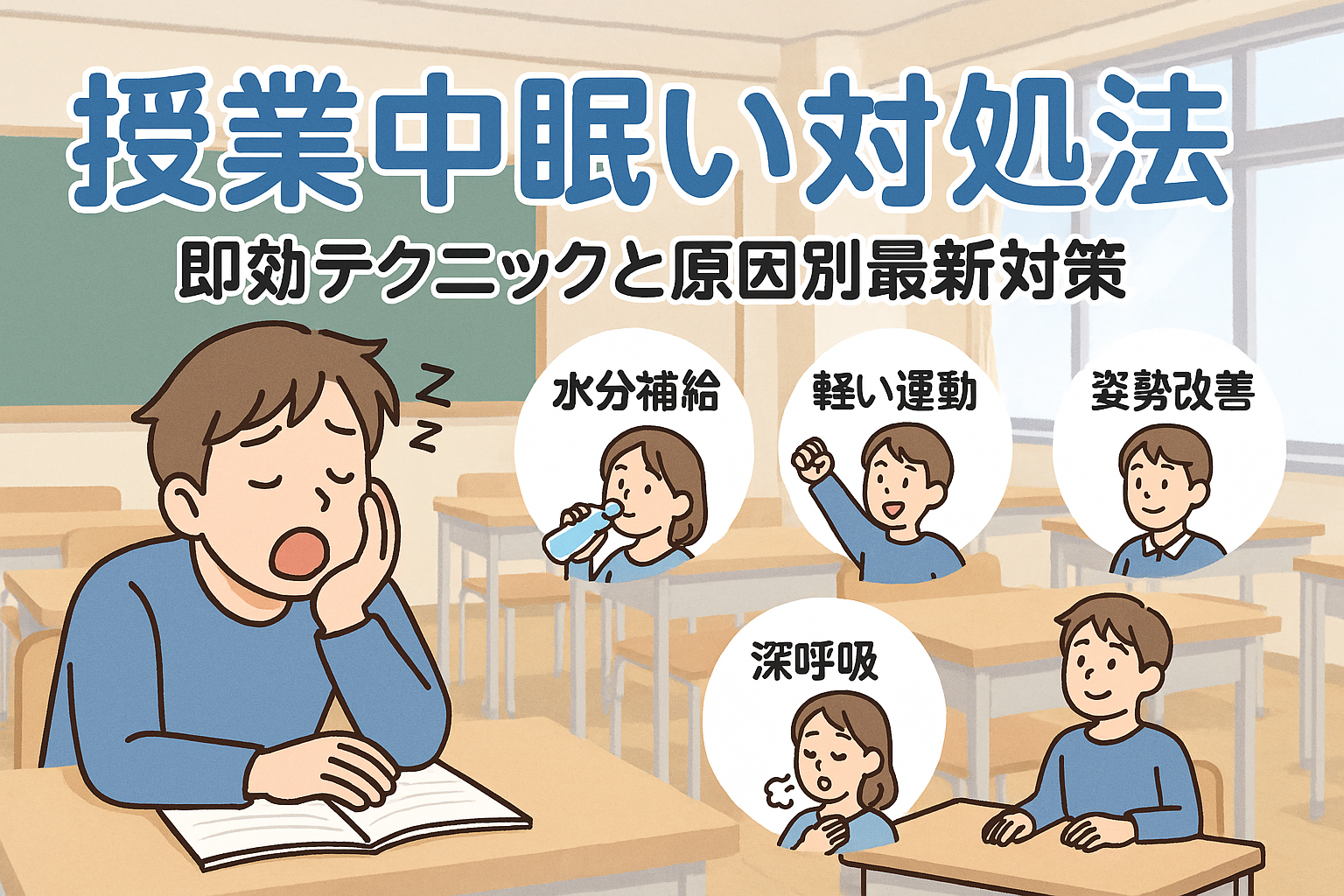

しかし、原因を知り、正しい方法で対策を実践すれば、授業中の眠気はしっかりコントロールできます。専門医による研究では、15~20分の適切な仮眠や、血流を促すストレッチ、効果が科学的に証明されたツボ押しなどが高い効果を発揮することがわかっています。

眠気の原因と対処法を正しく理解し、毎日の学びをもっと充実させたい方は、ぜひこの先を読み進めてください。今の悩みを解決し、集中力を最大限に高めるための具体的なヒントをお届けします。

授業中眠い対処法の全体像と実態把握

授業中だけ眠くなる理由と生活習慣の関係性 – 睡眠不足・スマホ使用・食事タイミングが与える影響を解説

授業中に眠気を感じる主な理由は、生活習慣の乱れが大きく関与しています。特に、睡眠不足は眠気の最大の原因です。成長期の学生に必要な睡眠時間は7~9時間ほどですが、夜遅くまでスマホを使用したり、ブルーライトを浴びることで入眠が遅れることが多く見られます。

また、朝食を抜いたり、糖分の多い食事を摂った直後は血糖値の急上昇・急降下が起こりやすく、授業中の眠気を引き起こします。以下に主な要因をまとめます。

| 眠気の主な要因 | 具体例 | 対策例 |

|---|---|---|

| 睡眠不足 | 夜更かし、就寝時間の遅れ | 就寝前のスマホ控え、規則的な生活 |

| スマホ・PCの使い過ぎ | ベッドでの動画視聴、SNSチェック | 寝る1時間前はデバイスをオフにする |

| 食事タイミング・内容 | 朝食抜き、甘い菓子の摂取 | 朝食をしっかり取り、低GI食品を選ぶ |

日々の生活リズムや食事内容を意識することで、授業中の眠気を軽減することが可能です。

授業中の眠気が引き起こす学習への悪影響 – 集中力低下や成績への具体的な影響を示す

授業中に眠くなると、集中力や記憶力が著しく低下します。その結果、学習内容の理解が不十分になりやすく、テストの得点や成績にも悪影響が及びます。特に重要なポイントが抜け落ちやすく、授業後に復習しても内容が頭に入りにくくなることが多いです。

授業中の眠気が続く場合に起こりうる影響をリストにまとめます。

- 理解力の低下:聞き逃しや誤解が増え、成績低下につながる

- 集中力の持続困難:ノートの取りこぼしや、課題提出の遅延が発生しやすい

- 意欲低下:授業への参加意識が薄れ、欠席・遅刻も増加する

このように、眠気によって学びの質が落ちてしまうため、早めの対処が重要です。

睡眠障害や病気の可能性と見分け方 – ナルコレプシーや発達障害など医学的観点での解説

十分な睡眠をとっているのに授業中だけ極端に眠くなる場合、睡眠障害や病気の可能性も考えられます。代表的なものがナルコレプシーで、突然強い眠気が襲うのが特徴です。また、発達障害やその他の疾患でも眠気が現れることがあります。

見分けるポイントは以下の通りです。

| 症状の特徴 | 疑われる状態 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 日中強い眠気が繰り返す | ナルコレプシー | 睡眠時間が十分でも耐えがたい眠気 |

| 授業中だけ極端に意識が飛ぶ | 睡眠障害・発達障害 | 他の時間は問題ないか |

| 頻繁に気づいたら寝ている | 病気・生活リズム乱れ | 日常生活や学業に支障が出ていないか |

これらに心あたりがある場合は、学校の先生や医療機関に相談することが大切です。正確な診断と適切な対応で、日常生活と学業の質を守ることができます。

授業中に即効でできる眠気対策

授業中の眠気は、多くの学生が直面する悩みです。特に睡眠不足や昼食後は、どうしても意識がぼんやりしがちです。ここでは、すぐに実践できて効果が高い眠気対策を分かりやすく紹介します。集中力を維持し、授業の内容をしっかり吸収するために、下記の方法を試してみてください。

軽いストレッチ・身体の動かし方

長時間同じ姿勢でいると血流が悪くなり、眠気を感じやすくなります。授業中でも簡単にできるストレッチを取り入れることで、血流が促進され、脳に十分な酸素や栄養が運ばれます。おすすめの動きは以下の通りです。

- 肩回し:肩をゆっくりと前後に回す

- 首のストレッチ:首を左右に傾けて軽く伸ばす

- 手首・足首回し:座ったまま手首や足首をぐるぐる回す

これらは目立たず行いやすく、数分で効果が期待できます。

眠気覚ましのツボ押しと効果的なポイント

ツボ押しは、手軽で即効性がある方法です。特に手や耳のツボは目立たず押せるので、授業中にも最適です。

| ツボ名 | 場所 | 押し方・ポイント |

|---|---|---|

| 合谷(ごうこく) | 手の親指と人差し指の骨の交差点 | 強く5秒間押して3回繰り返す |

| 中衝(ちゅうしょう) | 手の中指の先端 | 爪の両側を親指と人差し指で挟んで押す |

| 耳たぶ | 耳たぶの中央 | 親指と人差し指でつまみ、軽くもむ |

強さは「痛気持ちいい」程度が目安です。

呼吸法や深呼吸で脳に酸素を送るテクニック

呼吸法は眠気覚ましに効果的です。特に深くゆっくりとした呼吸を意識すると、脳に酸素が行き渡り、意識がクリアになります。

- 鼻からゆっくり息を吸う(4秒)

- 口をすぼめてゆっくり吐く(6秒)

- これを5回繰り返す

また、息を一瞬止めることで緊張感が生じ、眠気が和らぎます。深呼吸はリラックス効果もあり、集中力の維持にも役立ちます。

目薬や冷却グッズの活用

メントール成分入りの目薬は、目の疲れを和らげシャキッとした感覚を得られます。また、ハンカチやタオルを冷やして首元や手首に当てるのもおすすめです。

| グッズ | 使い方 | 注意点 |

|---|---|---|

| メントール目薬 | 1~2滴さす | 過度の使用は避ける |

| 冷却タオル | 首や手首に数分当てる | 皮膚の弱い部分には長時間使わない |

冷却グッズは一時的な刺激で眠気をリセットするのに効果的です。

授業中の集中力アップ術

眠気を感じたときは、意識的に授業へ参加することが重要です。例えば、板書をノートに写す、先生の発言にうなずく、手を動かして下記のようなアクションを取り入れると良いでしょう。

- 重要ポイントを色ペンで書き分ける

- メモを取りながらキーワードを整理する

- 質問を考えたり、心の中で要約する

これにより、頭と手を同時に使うため、眠気が軽減されます。自分なりの工夫で授業への関心を高めることが、最大の対策となります。

日常生活で眠気を予防する生活習慣の整え方

授業中の強い眠気に悩む方は、普段の生活習慣を見直すことが根本的な対策になります。睡眠の質を高め、バランスの良い食事を心がけることで脳と体のコンディションを整え、学習や集中力の維持につなげましょう。日常のちょっとした工夫が、授業中の眠気を軽減する大きなポイントになります。

質の良い睡眠を確保するための環境作り

睡眠の質を上げるには、寝室の温度や湿度、照明、騒音対策が重要です。特に寝る直前のスマートフォンやパソコンの使用は、脳を刺激し眠りが浅くなるため控えましょう。

カフェインを含む飲み物や食べ物は午後以降避けるのが理想です。以下の表に、睡眠環境のポイントをまとめました。

| ポイント | 推奨アクション |

|---|---|

| 温度・湿度 | 20~22℃、湿度50%前後を保つ |

| 照明 | 就寝30分前から明るさを落とす |

| 騒音対策 | 耳栓や静音家電の活用 |

| スマホ・PC使用 | 就寝1時間前には手放す |

| カフェイン制限 | 午後3時以降は摂取を控える |

食事タイミングと内容の工夫

朝食・昼食は必ず摂り、血糖値が急上昇しないようバランスを意識することが重要です。糖質中心の食事は眠気を誘うため、たんぱく質やビタミン、食物繊維を多く含むメニューを取り入れましょう。おすすめの食べ物や飲み物は以下の通りです。

- おすすめ食品

- ゆで卵、納豆、ヨーグルト、全粒パン

- サラダ、果物(バナナ・キウイなど)

- おすすめ飲み物

- 水、麦茶、カフェインレスのハーブティー

空腹や満腹を避け、腹八分目を意識することで、授業中の眠気を予防しやすくなります。

適切な仮眠の取り方と時間

日中どうしても眠い場合は、短時間の仮眠が効果的です。理想は15~20分程度で、長く寝すぎるとかえってぼんやりしてしまうため注意しましょう。仮眠後は軽いストレッチや冷たい水で顔を洗うと、さらに覚醒効果が高まります。

| 仮眠のポイント | 内容 |

|---|---|

| 時間帯 | 12~15時 |

| 長さ | 15~20分 |

| 寝る姿勢 | 横になれない場合は座ったままでもOK |

| 起きた後 | すぐに体を動かす、光を浴びる |

規則正しい生活リズムの作り方

毎日の起床時間と就寝時間を一定にすることで体内時計が整い、日中の眠気をコントロールしやすくなります。休日も極端な寝坊や夜更かしは避けることが大切です。朝は日光を浴びて体を目覚めさせ、登校前に軽い運動やストレッチを取り入れると効果的です。

- 生活リズム維持のコツ

- 毎日同じ時間に起きる

- 休日も+1時間以内の誤差に収める

- 朝食を必ず摂る

- 朝の散歩やストレッチでリフレッシュ

これらの習慣を取り入れることで、授業中に眠くなりにくい身体をつくることができます。

授業中だけ眠くなる医学的原因と対策 – 疾患リスクの理解と必要時の対応

ナルコレプシーや睡眠時無呼吸症候群の基礎知識 – 症状の特徴と授業中眠気との関連

授業中だけ異常に眠くなる場合、一般的な睡眠不足以外にも医学的な原因が関与している可能性があります。特に注意すべきなのが、ナルコレプシーや睡眠時無呼吸症候群です。ナルコレプシーは昼間の強い眠気や突然の睡眠発作が特徴で、授業中に強い眠気を感じてしまうことがあります。一方、睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に何度も呼吸が止まり、睡眠の質が著しく低下するため、昼間の授業中などに強い眠気が現れます。

下記の症状が当てはまる場合は注意が必要です。

- 日中の強い眠気が続く

- 気づいたら寝ていることがある

- 朝起きたときに疲れが取れていない

- いびきや呼吸が止まると指摘される

上記のような症状が頻繁に現れる場合、早めに専門医に相談することが大切です。

発達障害と睡魔の関係 – 注意欠陥多動性障害(ADHD)等の影響

発達障害、特に注意欠陥多動性障害(ADHD)を持つ人は、授業中に集中力を維持することが難しく、その結果として突然強い眠気を感じることがあります。ADHDの特性として、環境の変化や刺激に敏感になりやすく、静かな教室や単調な学習環境で眠気を感じやすいことが知られています。また、ADHDの人は夜間の睡眠の質が低下しやすく、睡眠不足が日中の眠気に直結することもあります。

ADHDと眠気の関係を整理すると、以下のようになります。

| 特性 | 授業中の影響 |

|---|---|

| 集中力の断続 | 眠気やぼんやりしやすい |

| 刺激への敏感さ | 単調な場面で眠気が強まる |

| 睡眠障害併発 | 夜間の睡眠不足で日中眠くなる |

このような場合は、専門機関での相談や、生活リズムの調整が有効です。

医療機関受診の目安と相談方法 – 授業中の異常な眠気が示すサイン

授業中に強い眠気が続く場合、単なる疲労や睡眠不足と自己判断せず、早めに医療機関に相談することが重要です。特に以下の症状がある場合は、専門医の受診をおすすめします。

- 授業中に何度も意識が飛ぶ

- 休み時間や自宅では眠くないのに、授業中だけ眠気が強い

- 寝ている自覚がないまま寝てしまうことが多い

- 生活リズムを整えても改善しない

受診時は、症状の頻度や発生するタイミング、生活習慣、家族からの指摘などを記録しておくと診察がスムーズです。また、学校の先生や保健室の職員にも相談しておくことで、サポート体制を整えやすくなります。

自分だけで悩まず、適切なサポートを受けることが、健康的な学習生活を送るための第一歩です。

年齢・環境別に最適化した眠気対策 – 学年や授業形態に応じた具体的アプローチ

授業中の眠気は年齢や学習環境によって原因や対策が異なります。特に中学生、高校生、大学生では生活リズムや学習内容の違いが大きく影響します。また、対面授業とオンライン授業でも対処法が変わるため、自分に合った方法を選択することが重要です。下記のリストやテーブルを参考に、最適な眠気対策を実践してください。

| 年齢・環境 | 主な原因 | 効果的な対策 |

|---|---|---|

| 中学生 | 睡眠不足、成長期、集中力低下 | 睡眠の質向上、ストレッチ、朝食を摂る |

| 高校生 | 受験勉強、生活リズムの乱れ | こまめな休憩、ツボ押し、仮眠 |

| 大学生 | 自由な時間管理、夜更かし | タスク管理、運動、カフェイン活用 |

| オンライン授業 | 在宅環境、緊張感の低下 | 立って受講、こまめな換気、手を動かす |

中学生・高校生の眠気対処法の違い – 学習負荷や生活リズムの差を踏まえたアドバイス

中学生は成長期による睡眠欲求が強く、生活リズムの変化にも敏感です。夜更かしや朝食抜きは眠気を悪化させるため、規則正しい生活とバランスの良い食事が不可欠です。朝は日光を浴び、ストレッチや水分補給で体を目覚めさせましょう。

高校生は受験や部活動などで学習負荷が増し、睡眠時間が短くなりがちです。短時間の仮眠や、手のひらや耳のツボを押すことで眠気を和らげられます。スケジュール管理を徹底し、夜更かしを避ける工夫も効果的です。

- 夜はスマホを早めに手放す

- 朝食にタンパク質や炭水化物を取り入れる

- 授業前に首や肩のストレッチを行う

大学生向けの集中力持続テクニック – 自己管理や環境整備のポイント

大学生は自己管理が求められるため、眠気対策には生活習慣の見直しと学習環境の工夫が重要です。タスクごとに時間を区切り、50分ごとに5〜10分の休憩を入れることで集中力が持続します。カフェイン飲料を適度に活用したり、机周りを整理整頓することで学習効率も向上します。

- スマートフォンは通知をオフにする

- 作業前に短い運動や深呼吸を取り入れる

- カフェインは夕方以降は控える

集中力が切れたときは手首や耳たぶのツボを軽く押すとリフレッシュ効果が期待できます。

オンライン授業での眠気防止策 – 在宅学習ならではの対処法と集中維持の工夫

オンライン授業では自宅のリラックス環境が眠気を誘発しやすくなります。立って受講する、頻繁に換気をする、水分補給をこまめに行うなどの対策が効果的です。画面に集中し続けるのが難しい場合は、メモを取りながら聞く、机上に小さなガジェットや刺激となるグッズを置くのもおすすめです。

- 1時間ごとに立ち上がってストレッチをする

- 部屋の明るさを十分に保つ

- 水やお茶を手元に置き、こまめに飲む

手軽にできる眠気覚ましのツボ(合谷や中衝)を押すのも即効性があります。自分に合った工夫を組み合わせて、オンラインでも集中力を維持しましょう。

授業中眠気対策に役立つ環境改善と便利アイテム – 物理的・環境的工夫で眠気を遠ざける

授業中に眠くなってしまう原因は、睡眠不足だけでなく教室環境や身体の状態にも深く関係しています。ここでは、気になる「授業中眠い 対処法 知恵袋」や「授業 眠い 対処法」などで検索される具体的な環境改善や便利アイテム活用法を紹介します。物理的な工夫とアイテムを上手に組み合わせることで、集中力をキープしやすくなります。

教室環境の調整方法 – 座席位置、照明、空調の工夫による眠気軽減

教室の環境を少し工夫することで、眠気を感じにくくなります。特に座席位置は大切で、できるだけ前方や窓側など刺激の多い場所を選びましょう。また、教室の照明が暗いと眠気が増すため、明るい場所に座るのも有効です。

空調の調節もポイントです。空気がこもると酸素濃度が下がりやすく、眠気が強くなります。定期的に窓を開けて換気することが効果的です。夏場は冷房で室温を下げすぎないようにし、冬場は暖房で暑くなりすぎないよう調整しましょう。

教室環境改善ポイント

- 前方や窓側など刺激の多い席を選ぶ

- 明るい照明の下に座る

- 定期的な換気で新鮮な空気を取り入れる

- 室温を快適に調整する

眠気覚ましグッズの比較と選び方 – 目薬、冷却シート、カフェインガムなどの特徴と効果

便利な眠気覚ましグッズを活用することで、即効性のある対策が可能です。下記のテーブルで主なグッズの特徴を比較します。

| アイテム | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| 目薬 | クール系で目元を爽快にする | 眠気や目の乾きを同時に解消 |

| 冷却シート | 額や首に貼るとひんやりリフレッシュ | 素早く覚醒感を得られる |

| カフェインガム | 咀嚼とカフェインのW効果 | 即効で頭がすっきり |

| ミントタブレット | 強い刺激で口内をリフレッシュ | 手軽に気分転換できる |

これらのアイテムは、授業中眠くならない方法として多くの学生に支持されています。特にカフェインガムやミントタブレットはポケットに入れておけて便利です。目薬や冷却シートは、長時間の勉強や受験勉強中にも活用できます。

スマホアプリやタイマーを活用した眠気管理 – 休憩時間の計画的活用法

眠気を感じたら、スマホアプリやタイマーを活用して休憩時間を上手に管理しましょう。例えば、25分集中+5分休憩の「ポモドーロ・テクニック」は、短いサイクルで集中力を維持しやすく、授業中の眠気対策にもおすすめです。

活用方法リスト

- 集中タイマーアプリで時間を区切る

- 5分の休憩中に軽いストレッチや深呼吸を行う

- 目を閉じて仮眠を取ることで脳をリフレッシュ

- スマホのアラーム機能でオンオフを切り替えるクセをつける

適度に休憩を挟むことで脳の疲労を回復でき、次の授業や勉強への集中力が高まります。自分に合った方法を取り入れて、学習効率を最大化しましょう。

よくある疑問・検索されやすい質問に答えるQ&A形式

「授業中眠い対処法 知恵袋」で多い質問への回答

授業中に眠くなってしまう理由は、主に睡眠不足や生活リズムの乱れ、血糖値の変動が挙げられます。特に朝食を抜いた場合や、夜遅くまでスマホやパソコンを使っている学生は要注意です。なぜ授業中だけ眠くなるのかという疑問については、静かな環境や単調な説明が脳をリラックスさせ、眠気を引き起こすためです。

よくある眠気対策のポイント

– 前日はしっかりとした睡眠時間を確保する

– 朝食をとり、血糖値を安定させる

– 授業前に軽くストレッチをして体を目覚めさせる

– 一定時間ごとに背筋を伸ばす

眠気がどうしても取れない場合は、仮眠や医師の診断が必要な場合もあります。強い眠気が続く場合、「ナルコレプシー」などの病気の可能性もあるため注意しましょう。

眠気覚ましのツボや食べ物の効果に関する疑問

即効性のある眠気対策として「ツボ押し」や「食べ物」が注目されています。科学的にも一部効果が認められている方法を紹介します。

代表的な眠気覚ましのツボ

| ツボ名 | 場所 | 効果のポイント |

|—|—|—|

| 合谷(ごうこく) | 手の親指と人差し指の間 | 血行促進・リフレッシュ効果 |

| 中衝(ちゅうしょう) | 手の中指先端 | 意識をはっきりさせる |

| 風池(ふうち) | 後頭部のくぼみ | 頭をすっきりさせる |

おすすめの食べ物

– バナナやチョコレートなど、脳のエネルギー源となる糖分を含むもの

– ガムやミントタブレットなど、口を動かすことで刺激になるもの

これらの方法は一時的な眠気には効果がありますが、根本的な解決には生活習慣の見直しが不可欠です。

眠気対策のNG行動と正しい対処法

一見効果がありそうで、実は逆効果になってしまう眠気対策もあります。間違った方法を避け、正しい対策を実践しましょう。

NG行動例

– 無理に我慢して意識を集中し続ける

– 清涼飲料水やエナジードリンクを大量に飲む

– スマホやゲームで気を紛らわす

正しい対処法

1. 深呼吸やストレッチで体に刺激を与える

2. 冷たい水で手や顔を洗う

3. 適度な水分補給を心がける

4. 規則正しい生活リズムを作る

授業中に眠気を感じたら、自分に合った対策をいくつか組み合わせてみることが重要です。毎日の習慣を見直すことで、学習効果の向上も期待できます。

専門家意見と実践者の体験談を交えた信頼性強化 – 権威性とリアルな声で説得力アップ

専門医が推奨する眠気対策 – 睡眠研究に基づく具体的アドバイス

授業中の眠気対策について、睡眠専門医による推奨方法を紹介します。まず、十分な睡眠時間の確保が最も重要です。平均して中高生は7~9時間、大学生は6~8時間の睡眠が推奨されています。どうしても眠くなる場合は、授業前に軽いストレッチや深呼吸を行うことで血流を促進し、脳への酸素供給が向上します。また、即効性のある方法としては、手や耳のツボ押しが有効とされています。具体的には「合谷(ごうこく)」や「耳たぶの下」を指で強く押すことで、眠気を一時的に和らげることが可能です。さらに、こまめな水分補給やガムを噛むなどの刺激も集中力維持に役立ちます。日常的に睡眠リズムを整えることが、根本的な眠気対策につながります。

先輩・学生のリアルな体験談紹介 – 効果実感のある方法や失敗談

実際に授業中の眠気と戦ってきた先輩や学生の声は非常に参考になります。ある高校生は、朝食にたんぱく質と炭水化物をバランスよく摂ることで午前中の眠気が減ったと話しています。また、授業中に意識的にノートを取る・発表に参加することで、眠気を回避できたという体験談もあります。一方で、夜遅くまでスマホを使い続けた結果、翌日の授業で何度も意識が飛んでしまったという失敗談も多数聞かれます。自分の生活リズムや習慣を見直すことが、安定した集中力の維持に直結していることがわかります。

科学的データと公的統計の引用 – 睡眠時間や集中力に関する最新研究結果の活用

文部科学省や睡眠学会の調査によると、日本の中高生の平均睡眠時間は約6.5時間とされており、世界的にも短い水準です。睡眠不足状態が続くと、認知機能や記憶力の低下、さらには免疫力の低下にもつながることが明らかになっています。また、ある大学の研究では、20分程度の仮眠をとることで午後の集中力が大きく回復すると報告されています。下記のテーブルは、年齢別推奨睡眠時間と実際の平均睡眠時間の比較です。

| 年齢層 | 推奨睡眠時間 | 日本の平均睡眠時間 |

|---|---|---|

| 中学生 | 8~10時間 | 約6.5時間 |

| 高校生 | 7~9時間 | 約6.0時間 |

| 大学生 | 6~8時間 | 約5.5時間 |

生活習慣や学習環境を整えることが、授業中の眠気対策に直結します。睡眠の質と量を見直し、簡単にできる対策を日常生活に取り入れることが大切です。

記事のまとめと読者の次の行動を促すポイント

本記事の要点の整理と活用法

授業中の眠気対処法には、即効性のある方法と日々の積み重ねが効果を発揮する方法があります。主な対策を下表で整理します。

| 対処法 | 特徴・効果 |

|---|---|

| ツボ押し(手・耳) | 手軽にできる。眠気軽減の即効性が期待できる。 |

| 軽いストレッチ | 血流改善により脳が活性化しやすくなる。 |

| 水分補給 | 集中力維持と眠気防止に有効。 |

| 仮眠(昼寝) | 睡眠不足の解消や脳のリフレッシュに効果的。 |

| 朝食や軽食の工夫 | 血糖値の急上昇・下降を防ぎ眠気を抑える。 |

| 生活リズムの安定 | 睡眠の質が向上し、日中の眠気を根本解決。 |

主なポイントとして、環境や体質に合わせて複数の方法を組み合わせるのが効果的です。特に手や耳のツボ押しは、場所を選ばず実践できる点で人気があります。また、仮眠や朝食の工夫は長期的な改善につながります。これらの方法を意識的に活用し、自分に合った対策を見つけることが大切です。

日々の生活に取り入れる簡単なステップ

無理なく続けられる眠気対策は、毎日の生活習慣に組み込むことから始まります。以下のリストを参考に、今日からできることを実践してみてください。

- 毎朝同じ時間に起床し、一定の睡眠リズムを保つ

- 朝食は炭水化物・タンパク質・ビタミンをバランスよく摂る

- 授業前後にストレッチや軽い運動を取り入れる

- 授業中は水分補給をこまめに行う

- 休み時間や昼休みに短時間の仮眠を意識する

- 手や耳のツボを押してリフレッシュする

どの方法もすぐに始めやすく、継続することで眠気予防の効果が高まります。体調や状況に合わせて実践し、より快適な学習環境を手に入れましょう。自分に合った対処法を見つけて、授業中の集中力を高める毎日を目指してください。

コメント